Wir beschreiben mit dem Begriff Soziale Inklusion die Möglichkeit der Nutzung und Mitgestaltung der gesellschaftlichen und sozialen Prozesse, wie jene der Produktion, Reproduktion, Kommunikation und Rekreation als Grundlage für eine selbstbestimmte Lebensführung.

DozentInnen des Ilse Arlt Institut für Soziale Inklusionsforschung, St. Pölten 2013

Inklusion

Multiperspektivische Annäherungen an einen Begriff und seine Bedeutung

Was kann, was soll Inklusion aus Sicht der Sozialarbeitsforschung und damit auch für Soziale Arbeit bedeuten? Die MitarbeiterInnen des Ilse Arlt Instituts für soziale Inklusionsforschung an der Fachhochschule St. Pölten haben sich der Frage aus der Perspektive unterschiedlicher Disziplinen, Diskursfeldern und Praxisbereichen genähert und eine gemeinsame Definition entwickelt. Einblicke in einen Verständigungsprozess.

Wer nach einer Definition von „Inklusion“ sucht, wird heutzutage wohl danach googeln, dabei rund 2,5 Mio. Ergebnisse erzielen und sich dann – mit großer Wahrscheinlichkeit – an die Erklärung des erstgereihten Wikipedia-Eintrags halten.

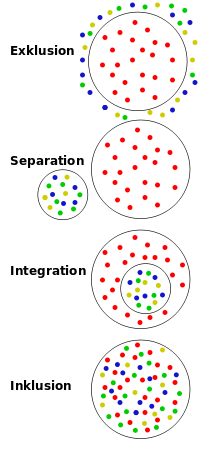

„Inklusion (lateinisch inclusio, „Einschluss“; auch Einbeziehung, Eingeschlossenheit, Zugehörigkeit)“ liest man da, bevor man zum Inklusionsverständnis der Mineralogie (nicht uninteressant!), Pädagogik und Soziologie, sowie der Mathematik, Medizin und Biologie und der Metallkunde weiter geleitet wird. Wer dann auf die Pädagogik oder Soziologie Inklusions-Seite klickt, findet eine anschauliche Grafik inklusiver Pädagogik, die als Erklärungsmodell für Inklusion und seine Unterscheidung zu Exklusion, Separation und Integration derzeit wohl am bekanntesten ist und eine Weiterentwicklung integrativer Pädagogik darstellt, wie sie auch im Behindertenbereich Anwendung findet [2].

Abb. 1: Formen des Zusammenlebens zwischen unterschiedlichen Gruppen in einer Gesellschaft/unterschiedlichen Mitgliedern in einer Gruppe. (Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stufen_Schulischer_Integration.svg)

Inklusion im Diskurs „Behinderung“ (Tom Schmid)

Der Behindertenbegriff hat erst Mitte des 20. Jahrhunderts Eingang in den allgemeinen Sprachgebrauch gefunden und den bis dahin weit verbreiteten Begriff „Krüppel“ abgelöst, ein Begriff, der vor allem für körperbehinderte Menschen und hier vor allem für Kriegsversehrte verwendet und von den Betroffenen bereits nach dem Ersten Weltkrieg vehement abgelehnt wurde. Für Personen, die von Geburt oder Jugend an behindert waren, bürgerte sich nach dem Zweiten Weltkrieg allmählich der Begriff „Körperbehinderte“ ein und wurde durch weitere Wortschöpfungen differenziert: sehbehindert, hörgeschädigt, sprachbehindert, lernbehindert etc. Ebenso wurde der Behindertenbegriff nach 1945 auch auf Menschen mit geistigen Behinderungen oder Mehrfachbehinderungen ausgedehnt.

In verschiedenen nationalen und internationalen supranationalen Regelungen und Normierungen wird auf unterschiedliche Bestimmungen des Begriffs „Behinderung“ zurückgegriffen. Die WHO hat in den späten Siebzigern versucht, Klarheit in diese Begriffsvielfalt zu bringen. Sie unterscheidet in die Begriffe

- „Impairment“ (Schädigung)

- "Disability“ (Beeinträchtigung)

- „Handicap“ (Behinderung)

Alle drei Begriffe werden dabei in Relation (Abweichung) zu einer Norm definiert. Dieser Begrifflichkeit liegt also immer noch die klassische heilpädagogische Zielsetzung der „Normalisierung“ zugrunde: Menschen mit Behinderungen sollen so weit und so umfassend wie möglich an „normale“ Menschen angeglichen werden – eine Begrifflichkeit, die letztlich mit der Strategie der Inklusion nicht zu vereinbaren ist. Im Jahr 2001 wurde daher von der WHO eine neue Version der Klassifizierung veröffentlicht, in der nur der erste Begriff – Schädigung (Impairment) – belassen wurde, die anderen zwei wurden durch die Begriffe Aktivität und Partizipation ersetzt. Diese neue Klassifizierung betont die Notwendigkeit, sich auf die Möglichkeiten eines Menschen mit Behinderung und seine Eingliederung in die Gesellschaft zu orientieren.

Die UN Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, die 2006 beschlossen und 2008 von Österreich ratifiziert worden ist, folgt den Grundprinzipien: Respekt und Würde der Menschen; Nichtdiskriminierung; Partizipation; Respekt vor der Vielfalt; Chancengleichheit; Zugänglichkeit und fordert zwangsläufig einen Begriff von Behinderung, der sich nicht (mehr) in einer ICIDH – Klassifikation ausdrücken lässt.

In der Geschichte der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit Behinderung und des gesellschaftlichen (Nicht-) Umganges damit im letzten Jahrhundert können wir drei Formen des Herangehens an das Problem unterscheiden, Formen, die zwar prinzipiell historisch hintereinander auftreten, aber durchaus mit einem Gleichzeitigkeitsaspekt verbunden sind.

Daher sind drei Bereiche im Diskurs zu unterscheiden:

- Rehabilitation

- Integration

- Inklusion

Dabei könnte man das Konzept „Rehabilitation“ als die körperliche Orientierung (stoffliche Dimension) bezeichnen, das Konzept „Integration“ ließe sich mit dem Begriff „in die Gesellschaft leiten“ beschreiben und erfasst die Dimension der institutionellen Gerechtigkeit; das Konzept „Inklusion“ schließlich entspräche der Metapher „aktiver Teil der Gesellschaft“ und fordert jenes Unterstützungsmanagement, das notwendig ist, um die Person von ihren (abweichenden) Merkmalen zu trennen, Stigmata aufzuheben.

Inklusion, wie sie 2002 in der „Deklaration von Madrid“ für das Europäische Jahr von Menschen mit Behinderungen 2003 formuliert wurde, fordert unmissverständlich für jeden Menschen mit der ohne Behinderung das Recht auf volle gesellschaftliche, ja uneingeschränkte Zugehörigkeit. Entscheidend für eine inklusive Strategie ist es also, alle Menschen mit Behinderung als Teil der Gemeinschaft sowie als Teil der Gesellschaft zu begreifen.

Strategie der Inklusion ist das unterstützte Leben, die unterstützte Entscheidungsfindung, aber nicht die (umfassende) Betreuung in einer totalen Institution. Diese Anforderung entspricht der Menschenrechtskonvention und der UN-Behindertenrechtskonvention, stößt aber an die Grenzen der gesellschaftlichen Realität. Strukturen, strukturelle Interessen und (fehlende) Ressourcen stehen (heute) der Umsetzung dieser Inklusionsstrategie entgegen.

Inklusion im Diskurs europäischer Sozialpolitik (Michaela Moser)

Soziale Inklusion, in EU-Dokumenten oft auch als soziale Eingliederung übersetzt, gilt spätestens seit dem Rat von Lissabon im Jahr 2000 als sozialpolitisches Leitmotiv und eine der Schlüsselherausforderungen der Europäischen Union. Auch wenn im Zuge aktueller Austeritätspolitik der Hauptfokus europäischer Politik mehr denn je auf dem ohnehin dominierenden Paradigma „Wachstum und Beschäftigung“ liegt, lassen sich vor allem im Prinzip der „Aktiven Eingliederung“ und den Zielen der Europa-2020-Strategie, wozu u.a. die Reduzierung der Zahl armuts- und ausgrenzungsgefährdeter Menschen um 25% zählt, zumindest theoretisch Ansätze einer Strategie für „die Schaffung einer sozial integrativen Gesellschaft durch Berücksichtigung der Solidarität zwischen und innerhalb von Generationen sowie die Wahrung und Verbesserung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger als Voraussetzung für dauerhaftes individuelles Wohlergehen“ (Eurostat 2013) finden.

Relevanz und Verbreitung haben in diesem Zusammenhang vor allem die von den Mitgliedsländern beschlossenen gemeinsamen Indikatoren zur Messung von Trends im Bereich soziale Eingliederung gefunden, die im Rahmen der jährlichen EU-SILC[3] Berichten veröffentlicht werden und in Zahlen gefasste Auskunft über Einkommen und Lebensbedingungen armuts- bzw. ausgrenzungsgefährdeter Personen in den europäischen Mitgliedsländern geben (Armutsbedrohung, Zugang zum Arbeitsmarkt, materielle Deprivation, Bildungsabbruch). Kritisch am Inklusionsbegriff europäischer Sozialpolitik ist nicht zuletzt sein an sozialpolitischen Entwicklungen abzulesender Fokus auf Problemgruppen statt gesellschaftlicher Mechanismen und die damit zusammenhängende fehlende Systemkritik am Markt als zentrale vergesellschaftende Instanz, sowie die zum Leitmotiv sozialer Inklusion im krassen Widerspruch stehenden aktuellen Krisenstrategien.

Soziale Inklusion als ressourcenorientierter Veränderungsprozess (Gertraud Pantucek)

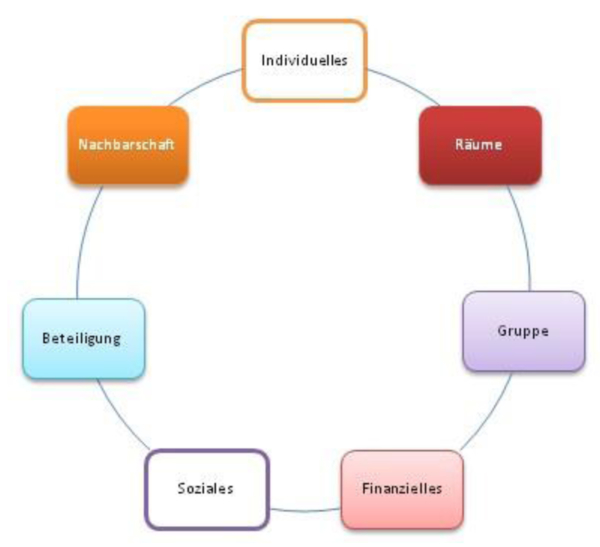

Neben einer – im deutschsprachigen Raum besonders ausgeprägten – Orientierung von Sozialer Inklusion an nationalen statistischen Daten zur Messung von Armutsgefährdung und dem Einbezug von regulärem Erwerbs-Arbeitseinkommen, zeigt ein Blick auf EU-Mitgliedsstaaten oder nach Australien, dass auch weitere Dimensionen Beachtung finden können. So identifiziert z.B. die britische Politikwissenschafterin Janie Percy-Smith (2000) zu Sozialer Exklusion die sieben Dimensionen: Ökonomie, Soziales, Politik, Nachbarschaft, Individuelles, Geografisches und Gruppe, für die sich mittels Indikatoren spezifische „Exklusions“-Risikofaktoren erfassen lassen, wie z.B. diverse „Losigkeiten“ (Langzeitsarbeitslosigkeit, Wohnungslosigkeit, Einkommenslosigkeit etc.) oder negativ konnotierte Feststellungen (geringe Bildung, soziale Abweichung, verwahrloste Umgebung, etc.).

Im Sinne einer gesicherten Existenz bzw. einer „Mindestsicherung“ steht die finanzielle Ausstattung von Individuen bzw. Haushalten konsequenter Weise im Vordergrund. Beachtenswert ist allerdings, dass hierzulande die Vermeidung nationaler Armutsgefährdung auf jene gerichtet ist, die in diesem Existenzsicherungssystem „drinnen“, also österreichische Staatsbürger_innen sind. Und dies auch auf jene wirkt, die „draußen“ leben, also z.B. zwar EU-Staatbürger_innen sind, aber zu geringe Finanzmittel haben, um nicht als „armutsgefährdet“ bzw. „armutsbelastet“ zu gelten. Diese verlieren aufgrund ihrer Armut ihr Aufenthaltsrecht in Österreich, wenn sie gleichzeitig auch kein Erwerbseinkommen und keine Krankenversicherung haben; bereits länger in Österreich lebende Menschen haben nicht die Möglichkeit (bzw. tatsächliche Chancen), die österreichische Staatsbürger_innenschaft zu erwerben. Dieses Ausschluss-Kriterium, das (Arbeits-) Migrant_innen besonders (be)trifft, baut innerhalb der europäischen Nationalstaaten eigene kleine „Festungen“, um zu verhindern, dass es Zuzug, dauerhafte Ansiedelung und Staatsbürgerschaftserwerb von „zu armen Menschen“ in ein (zumindest vorläufig) gesichertes Sozialsystem gibt (vgl. dazu Joachim Stern 2012).

Ist eine Entwicklung von einer primären „monetären Inklusion“ zu einer umfassenden „sozialen Inklusion“ vorstellbar und was würde dies bedeuten? Beim Entwicklungsprozess der EU zu Fragen rund um Exklusion und Inklusion zeigt sich, dass auch bei einem erweiterten Inklusionsverständnis bisher defizitäre Indikatoren im Vordergrund bleiben bzw. die Betrachtung, inwiefern einzelne oder Gruppen von durchschnittlichen Werten abweichend sind. Ein radikal anderes Denkmodell wäre eines, das im Rahmen der oben genannten Dimensionen primär (oder zumindest auch) Stärken, Potenziale und „Guthaben“ verbucht und – im Rahmen eines „ressourcenorientierten“ Beratungs- oder Forschungskontexts – erheben würde.

| Dimensionen | Indikatoren |

|---|---|

| 1. Finanzielles | Gesichertes Einkommen durch Erwerbstätigkeit(en) und/oder Sozialleistungen Erbschaften Sponsoring durch Partner_innen, (Groß)-Eltern, Fördergeber_innen |

| 2. Soziales | Familiäre Einbettung Familienplanung Versorgung in Haushalten Unterkünfte Psycho-soziale Unterstützung bei Problemen und Delinquenz Soziale und medizinische Services |

| 3. Beteiligung | Einbindung in Gemeinwesen (Lokale, Vereine, Events) Wahlrecht und Ausübung des Wahlrechts „Empowerment“ / Beteiligungsprozesse |

| 4. Nachbarschaft | Nachbarschaftshilfe(n) Prestige von Wohngegenden: Erreichbarkeit von Services Verbindung durch Ähnlichkeiten: Erwerbstätigkeit, Lebensform, Alter, u.a. |

| 5. Individuelles | Bildungsweg und Qualifikationen physische und geistige Fähigkeiten Förderung, Entwicklung und Selbstbewusstsein Lebensgeschichte(n) Sprachkompetenzen |

| 6. Räume | Durchmischung von Wohnräumen / Ansiedlungspolitik Infrastruktur Mobilität Stadt/Land Haupt- und Nebenwohnsitze Arbeitsräume: lokal und interlokal |

| 7. Gruppenzugehörigkeit | Religion |

Tab.1: Dimensionen und Indikatoren für Soziale Inklusion. Analyseraster für Beratungen/Forschungen; Quelle: Ausarbeitung Gertraud Pantucek. In Anlehnung an "Dimensions of social exklusion" (Janie Percy Smith 2002:9)

Die genannten Dimensionen wirken kreisförmig ineinander und sind jeweils einzeln und in Folge gesamt zu betrachten. Beratung/Forschung, die an Sozialer Inklusion orientiert ist, benötigt einen Blick auf alle Dimensionen und speziell auf das Wissen und den Einbezug jener, die Zugänge, Partizipation und Ressourcen benötigen. In Abwägung des Verhältnisses von „subjektiven“ und „objektiven“ Indikatoren für „Exklusion“ oder „Inklusion“ stellt Tony Atkinson die Frage: „Why should we totally disregard the views of those suffering social exclusion“ (2002: 34). Ergänzend sei hinzugefügt: „Wie können positiv orientierte Inklusionsfaktoren bestimmt und dafür genutzt werden, dass Menschen mehr Verständnis füreinander entwickeln und Freude an Begegnung und Austausch finden?

Abb. 2: Dimensionen und Ressourcen für Soziale Inklusion (Grafik: G. Pantucek)

Inklusion – und Exklusion – aus systemtheoretischer Sicht (Peter Pantuček)

Erstmals von Dirk Baecker (1994) ausbuchstabiert wurde der Vorschlag, Sozialarbeit als eigenes Funktionssystem mit dem Code Hilfe / Nicht-Hilfe zu beschreiben. Die Aufgabe sei die Bearbeitung von „Daseinsnachsorge“ – im Gegensatz zur Daseinsvorsorge (Baecker 1994:98). Was Sozialarbeit bewerkstellige, sei „stellvertretende Inklusion“ die es bei Gelingen in Inklusion überführt, „die gerade nicht von ihm, sondern von den anderen Funktionssystemen der Gesellschaft geleistet werden muss“ (ebd.:103).

Bei Uecker (o.J.) wird die Möglichkeit der Sozialarbeit, Inklusion zu befördern (also: Wirkungen außerhalb ihres Funktionssystems anzustoßen) mit Bezug auf die Adressentheorie beschrieben: Organisationen nehmen nicht Personen, sondern ein Set personenbezogener Daten wahr (die „soziale Adresse“). Der Zustand dieser sozialen Adresse entscheidet über Inklusion oder Exklusion. Bei Uecker ist ein Kerngeschäft der Sozialarbeit die Reparatur defekter sozialer Adressen.

Die Baecker´sche Anwendung der Systemtheorie auf einen Theorieentwurf zur gesellschaftlichen Funktion der Sozialarbeit lässt Raum für eine nicht streng bloß auf Soziale Systeme ausgerichtete Beschreibung der Art, wie Sozialarbeit ihre praktische Tätigkeit organisiert, sie bietet einen Rahmen des Verständnisses von Hilfe als Hilfe zur Inklusion. Scherr (2002), in seinem Plädoyer zur Ergänzungsbedürftigkeit der Systemtheorie nach Luhmann, führt zwar den Baecker-Text im Literaturverzeichnis an, ohne allerdings im Text auf ihn zu referieren.

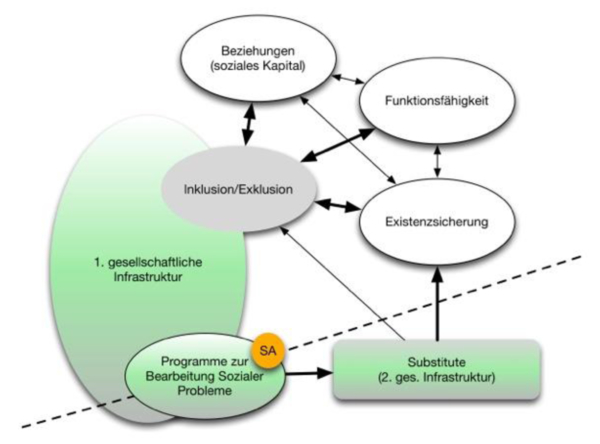

In der folgenden Grafik wird versucht, aufbauend auf dieses Verständnis das Setting der Sozialarbeit zu modellieren – wobei der Scherr´schen Kritik insofern Rechnung getragen wird, als Inklusion / Exklusion zwar als Modus des Zugangs zu den gesellschaftlichen Ressourcen (und als zentrales Thema der Sozialarbeit) gefasst wird, die individuellen Lebensbedingungen allerdings noch über die von der Systemtheorie nicht oder unzureichend gefasste Trias Existenzsicherung, Funktionsfähigkeit und Person-Person-Beziehungen (soziales Kapital) in den Blick genommen werden.

Abb. 3: Das Setting der Sozialarbeit (Grafik: P. Pantuček)

Abbildung 3 skizziert den Ort der Sozialarbeit in einem Setting von Individuum und Gesellschaft. Die basalen Komponenten der Lebensführung von Personen in heutigen Gesellschaften sind ihre Funktionsfähigkeit (inwieweit machen sie ihre physischen und psychischen Bedingungen handlungsfähig), der Grad ihrer Existenzsicherung (sind sie mit all dem versorgt, was sie zu ihrer Lebensführung brauchen) und das Set ihrer Beziehungen zu anderen Personen (soziales Kapital im Sinne von Pierre Bourdieu). Für ihre Lebensführung müssen sie wegen der weit entwickelten gesellschaftlichen Arbeitsteilung auf die gesellschaftliche Infrastruktur zurückgreifen. Die Möglichkeit dieses Zugriffs kann man als Inklusion/Exklusion beschreiben. Im Normal- und Idealfall stehen Personen ausreichende Teilhabemöglichkeiten zur Verfügung und sie können z.B. über Erwerbsarbeit am Prozess des Austauschs und der Arbeitsteilung teilnehmen und so die für ihre Lebensführung nötigen Ressourcen akquirieren. Die zweite Schicht gesellschaftlicher Infrastruktur bietet Substitute, wenn über Teilhabe / Inklusion Lebenssicherung nicht gelingt – für dieses Feld kann man von „stellvertretender Inklusion“ sprechen (Baecker 1994:102f). Seine Funktion „erfüllt das System der Sozialhilfe aber nur dann, wenn es die stellvertretende Inklusion, die es bewerkstelligt, in Inklusion überführen kann, die gerade nicht von ihm, sondern von den anderen Funktionssystemen der Gesellschaft erfüllt werden kann“ (ebd.:103).

Das Inklusions-Chart (IC3) (Pantuček 2012: 239ff) übersetzt dieses Modell in ein kompaktes System der Sozialen Diagnose bzw. der Klassifikation für die Sozialarbeit. Das IC3 ist ein Instrument, in dem auf drei Achsen der Grad der Inklusion in die Kommunikation der wichtigsten Funktionssysteme, Status und Qualität der Existenzsicherung, und Aspekte der Funktionsfähigkeit abgebildet werden. Der soziale Status einer Person wird so erfasst und dient als Grundlage für Interventionsentscheidungen. Das von mir in den letzten Jahren entwickelte Instrument hat bereits eine gewisse Verbreitung in der Praxis gefunden. Der Baecker´schen Argumentation wird beim Aufbau des Inklusions-Charts insofern gefolgt, als ein primärer Rekurs auf die Differenz von Konformität und Abweichung – und damit ein Labeling der Klientinnen und Klienten – nicht mehr erforderlich ist (vgl. Baecker 1994: 93f). Individuelle Abweichung kommt dann sekundär in den Blick, wenn und insoweit sie Exklusion zur Folge hat – nie also bloß als Eigenschaft der Person, stets als Teil eines Verhältnisses von gesellschaftlichen Bedingungen und individuellen Möglichkeiten.

Sozialarbeiterische Professionalität wäre auf Basis dieses Verständnisses dann als die Fähigkeit zu fassen, vorliegende Fragen und Aufträge als Fälle von gefährdeter Inklusion zu behandeln.

Inklusion oder Dissidenz? (Michaela Moser)

Kritische Zugänge zum Inklusionsbegriff, wie sie sehr pointiert u.a. im Werk der Erziehungswissenschafterin Marianne Gronemeyer, aber auch in feministischen Beiträgen wie z.B. der Schwarzen Theoretikerin bell hooks zu finden sind, beharren darauf, dass Inklusion ebenso wie Integration zwangsläufig dazu tendiere, herrschende Zustände festzuschreiben und Veränderungspotential vor allem außerhalb des Systems bzw. an dessen Grenzen und „im Abseits“ wachse und zu finden sei (hooks 1990; Moser 2000; 2007; Gronemeyer 2012). Es gelte, den Kern herrschender Wert und Normen in Frage zu stellen, um nicht Gefahr zu laufen, Gefangenheit mit Zugehörigkeit und Funktionalisierung mit Anteilnahme an der Macht zu verwechseln (Gronemeyer 2012:186) Zu fördern sei deshalb ein Prinzip der Dissidenz bzw. Desertion als freiwilliges „Abweichlertum“, um „aus den Nischen heraus“ (ebd.:164) Gesellschaft radikal neu zu gestalten.

Die Spannung bleibt (Meinrad Winge)

Für Sozialarbeit bleibt es professionelle Aufgabe, Menschen vom Draußen lebensgefährdender Situationen in das Drinnen mindestgesicherter Existenz zu holen – oder auch vom Draußen familiärer Gewalt ins Drinnen einigermaßen gewaltfreien Aufwachsens, vom Draußen ethnischen Mobbings ins Drinnen sozialer Mindestrechte usw.

Inklusion als Ziel der Sozialarbeit heißt also tatsächlich Einschluss, Hereinholen, wo Mindestandards geschaffen werden müssen.

Zum anderen hat Sozialarbeit gleichzeitig auch Selbstbestimmung und Selbstbehauptung, persönliche und politische Entwicklung, auch Widerständigkeit zu fördern, wozu die Möglichkeit gehört nicht mitzumachen, nicht dabei zu sein, bewusst im Draußen zu bleiben – solange Mindeststandards nicht nachhaltig verletzt zu werden drohen.

Inklusion bedeutet so gesehen einmal Hereinholen, ein anderes Mal, die Möglichkeit zum Hereinkommen zu ermöglichen oder zum Draußen bleiben. Denn: einen Weg kann erst verweigern, wer ihn auch gehen kann.

Verweise

[1] Der vorliegende Artikel entstand auf Basis der Beiträge und Diskussionen von MitarbeiterInnen des Ilse Arlt Instituts für soziale Inklusionsforschung der Fachhochschule St. Pölten im Rahmen des Ilse Arlt Kolloquiums im Februar 2013. Die jeweiligen Teilbeiträge sind namentlich gekennzeichnet, die redaktionelle Bearbeitung inklusive Einleitung erfolgte durch Michaela Moser, eine leicht gekürzte Fassung erschien erstmals in SIÖ 1/13, S. 16-20.

[2] http://de.wikipedia.org/wiki/Inklusion (27.2.2013) Die Erläuterungen in Wikipedia sind lückenhaft, worauf im Rahmen dieses Beitrags jedoch nicht weiter eingegangen werden soll.

[3] European Survey on Income and Living Conditions